|

Menu

|

Lagergeschirr

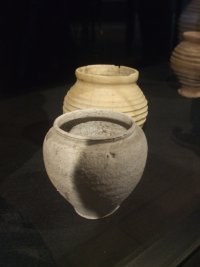

Vorwiegend werden Ton und Holzgefäße bei uns verwendet aber es ist auch bekannt, dass die Wikinger Gefäße auch Speckstein hergestellt haben und aus Knochen diverse Behältnisse fertigten. Auch der so genannte Sturzbecher aus Glas fand häufig Verwendung. Sturzbecher links, Museum Haithabu. Die gezeigte Vitrienenaustellung befindet sich im Museum der Burg Linn in Krefeld.

Diese Art von Trinkgefäß gab es bereits seid dem 5. Jahrhundert. Der Sturzbecher besteht aus dem hohlen Kelchteil und einem unten spitz oder gerundet

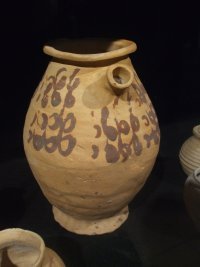

zulaufenden stielähnlichem Griffteil, wodurch der Sturzbecher nur entleert umgekehrt abgestellt werden kann.Feste Handelplätze wurden eingerichtet und Anfang des 8. Jh. Ribe, an der Küste Jütlands, zu einen festen Handelsplatz. Haithabu an der Schlei, wurde während dieser Zeit ebenfalls ein wichtiger Umschlagplatz für Waren. Den Haithabu Becher haben wir aus dem Museum mitgebracht und er ist aus den zahlreichen Keramikfunden aus Haithabu ebenfalls eine Replik. Typisch ist dabei die "bauchige" Form des 9. Jahrhunderts und die wellenförmigen Verzierungen. Ebenfalls wurde die Keramik ohne Glasierung hergestellt und niedrig gebrannt. Becher rechts: Replik Slawenbecher/Becher links: Haithabu-Replik

Außerdem ist an dieser Stelle noch die Pingsdorfer Ware zu erwähnen, da sie gerade im Rheinland große Verbreitung hatte. Pingsdorfer Ware - um 900 bis frühes 13. Jh. |

Neuer Pingsdorfer Becher/Corvus-Monedula 2014/2015

Informationen zur Pingsdorfer Keramik findet ihr unter folgendem "Klick"

Becher und Kanne aus der Sonderaustellung ,,Die Kunst des deutschen Steinzeugs" Burg Linn/Krefeld 2014

Eine weitere frühmittelalterliche Keramik ist die sogenannte Tatinger Ware.

Tatinger Ware, Diersfordt 2014

Eine der bekannstesten Formen ist die Kanne mit Ausgußtülle und Bandhenkel (auch friesische Kanne).

Typisch für diese fein gemagerte Kermaik ist die geglättete, schwarze Oberfläche.

Nachweise finden sich aus Nordfrankreich und dem Rheinland, den Handelsplätzen Haithabu und Dorestad bis nach Skandinavien.

Oft werden die Keramikwaren mit Zinnfolienverziehrungen gezeigt wobei es sich auch um Restverzierungen einer Bemalung gehandelt haben könnte, die als Reste zurück blieben.

Im Museum Haithabu wird die Tatinger Ware mit diesen Zinnfolienverziehrungen gezeigt, die ein Töpfer vor Ort,

nach dem Brand auf die geglättete Oberfläche aufhämmert und die Herstellungsprozesse anschaulich darstellt.

Die Abildung vom Kannenfund in Birka (Grab 854) gibts unter diesem "Klick"

Interessant ist das man an Keramikfunden die "genaue" Zeitepoche eines Kulturkreises festmachen kann.

Oftmals sind die typischen Namen der Keramik auch nach dem Volksstamm

(z.B. Bandkeramiker, Jungsteinzeit/Glockenbecher, Jungsteinzeit-Bronzezeit) benannt so wie die Region in der man die Keramiken am häufigsten fand.

nach oben